Les Rencontres du XIXe siècle qui réunissent des jeunes chercheuses et chercheurs, issu.e.s de différentes universités et appartenant à tous les champs historiographiques, auront lieu au Mans les 5 et 6 juin 2024, avec le soutien du laboratoire TEMOS (CNRS UMR 9016) et de Le Mans Université, et porteront sur la thématique « Révolution(s) ».

La leçon inaugurale sera prononcée par Emmanuel Fureix, professeur d’histoire contemporaine à l’UPEC.

Ces rencontres, établies pour discuter d’une notion spécifique, existent depuis 2019 avec le concours de la Société d’histoire de la révolution de 1849 et des révolutions du XIXe siècle. Il y eut d’abord « Petites et Grandes Rencontres » (Paris, 2019), puis « Populaire » (Toulouse, 2021), « Nature » (Dijon, 2022) et « Progrès » (Lille, 2023).

Les communications seront retransmises en direct via le lien suivant: https://univ-lille-fr.zoom.us/j/96947519305?pwd=Smx5emtrdm9zL2FSZUVTV0w5NHlzdz09

Consulter le programme complet (pdf)

Mercredi 5 juin 2024

Salle Pierre Belon de la Bibliothèque Universitaire (BU).

10h00 : Accueil.

10h30 : Ouverture et mots de bienvenue du comité d’organisation et scientifique.

10h45-12h : Conférence d’ouverture par Emmanuel Fureix (Univ. Paris-Est Créteil, CRHEC)

12h-12h30 : Discussion.

12h30-13h30 : Repas

13h30-14h30 – Session 1 : Fils et filles de la Révolution

Modération : Karl Zimmer

-

Chloé Chatrian (Univ. Paris I Panthéon-Sorbonne, CHXIX) :« « De Barra, de Viala, le sort nous fait envie », les enfants-combattants en Révolution. »

-

Margherita Acciaro (Univ. di Pisa/Univ. Paris Est- Créteil, CRHEC) :« Les enfants se sont battus comme des hommes, les hommes comme des géants. Pratiques et représentations de l’enfance dans deux contextes révolutionnaires : les Trois Glorieuses et les « Cinque Giornate ». »

Pause : 15 minutes.

14h45-15h45 – Session 2 : Surveiller et punir en Révolution

Modération : Pierre-Louis Poyau

-

Félix Brêteau (Univ. de Caen, HisTeMé/Univ. de Lille, IHRIS) :

« Révolutionner la police ? Le cas des enquêtes de police, Caen, 1791-1799. »

-

Giulia Corrado (ENS di Pisa et univ. Paris I Panthéon-Sorbonne, IHMC-IHRF) :

« Le Procès de la conspiration, dite républicaine, de décembre 1830. Usages politiques du discours sur le complot. »

Pause : 15 minutes.

16h00-17h30 – Session 3 : Des révolutions par le bas ?

Modération : Claudia Costa Cantos

-

Théo Behra (Univ. de Strasbourg, ARCHE) :

« Contre l’État fiscal : révoltes et économie souterraine. Les crises et transitions politiques comme catalyseurs. Étude de cas sur le Bas-Rhin. »

-

Thomas Caubet (Univ. Paris Cité, ICT) et Étienne Hudon (Univ. du Québec à Montréal et univ. Paris Cité, ICT) :

« Micro-histoires et révolution : lectures croisées de la Commune de Paris de 1871. »

20h : Dîner.

Jeudi 6 juin 2024

Salle Bleue (R101) de la Maison des Sciences de l’Homme (MSH)

9h00 : Accueil.

9h30-10h30 – Session 4 : Peindre et dépeindre la Révolution

Modération : Samy Bounoua

-

Marie Clemenceau (Univ. Paris I Panthéon-Sorbonne, HiCSA) :

« Les artistes révolutionnaires et les paysans au Salon de peinture de 1848. »

-

Alix Stéphan (univ. Paris 8 Vincennes-Saint-Denis, LLCP) :

« Repenser les temps révolutionnaires avec Arthur Rimbaud. »

Pause : 15 minutes.

10h45-11h45 – Session 5 : Extension du domaine de la révolution

Modération : François Robinet

Pause : 15 minutes.

11h45-12h45 – Session 6 : Héritages révolutionnaires

Modération : Thibault Montbazet

-

Gerard Serralabós (Univ. de Barcelona, GREECS) :

« The eclipse of « fraternité » and the dawn of « solidarité » during 19th century French revolutions. »

-

Michele Magri (Univ. di Padoue et EHESS, CERMA) :

« Commémorations transatlantiques. Mémoire révolutionnaire et activisme politique parmi les exilés italiens aux États-Unis (1830-1860 env.). »

12h45 : Conclusions générales et clôture.

![Révolution[S]](https://temos.cnrs.fr/wp-content/uploads/2024/05/affiche-rxix-24.jpg)

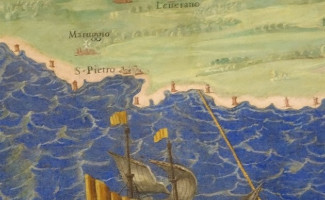

Sylviane Llinares a effectué la totalité de sa carrière à l’Université Bretagne Sud. Collègue chaleureuse et énergique, douée d’un sens aigu du collectif, elle s’est engagée avec passion dans son métier d’enseignante-chercheuse ainsi que dans la défense de l’enseignement universitaire. Sylviane a joué un rôle déterminant dans la création de l’UMR TEMOS et a été directrice du GIS d’Histoire et Sciences de la mer qui est devenu un réseau de recherche interdisciplinaire de référence dans la communauté maritime. Investie localement pour porter haut les couleurs de l’histoire maritime à l’échelle du département d’Histoire, de l’UBS et de la région Bretagne, elle a bénéficié très vite d’une reconnaissance scientifique nationale et internationale grâce à son dynamisme (nombreuses publications et participations à des colloques) et son fort investissement dans le projet européen Asia Link. Maritimiste et fière de l’être, Sylviane a développé des thématiques fortes autour des sciences et techniques, de la diffusion des savoirs, des politiques maritimes, des ressources maritimes et littorales et a coanimé l’axe 2 de TEMOS « Ressources biologiques et construction des savoirs : circulations et usages ».

Sylviane Llinares a effectué la totalité de sa carrière à l’Université Bretagne Sud. Collègue chaleureuse et énergique, douée d’un sens aigu du collectif, elle s’est engagée avec passion dans son métier d’enseignante-chercheuse ainsi que dans la défense de l’enseignement universitaire. Sylviane a joué un rôle déterminant dans la création de l’UMR TEMOS et a été directrice du GIS d’Histoire et Sciences de la mer qui est devenu un réseau de recherche interdisciplinaire de référence dans la communauté maritime. Investie localement pour porter haut les couleurs de l’histoire maritime à l’échelle du département d’Histoire, de l’UBS et de la région Bretagne, elle a bénéficié très vite d’une reconnaissance scientifique nationale et internationale grâce à son dynamisme (nombreuses publications et participations à des colloques) et son fort investissement dans le projet européen Asia Link. Maritimiste et fière de l’être, Sylviane a développé des thématiques fortes autour des sciences et techniques, de la diffusion des savoirs, des politiques maritimes, des ressources maritimes et littorales et a coanimé l’axe 2 de TEMOS « Ressources biologiques et construction des savoirs : circulations et usages ».