Salle 105 Bâtiment enseignement

La journée d’étude sera retransmise en visioconférence. Lien sur demande auprès de aurelien.ruellet@univ-lemans.fr

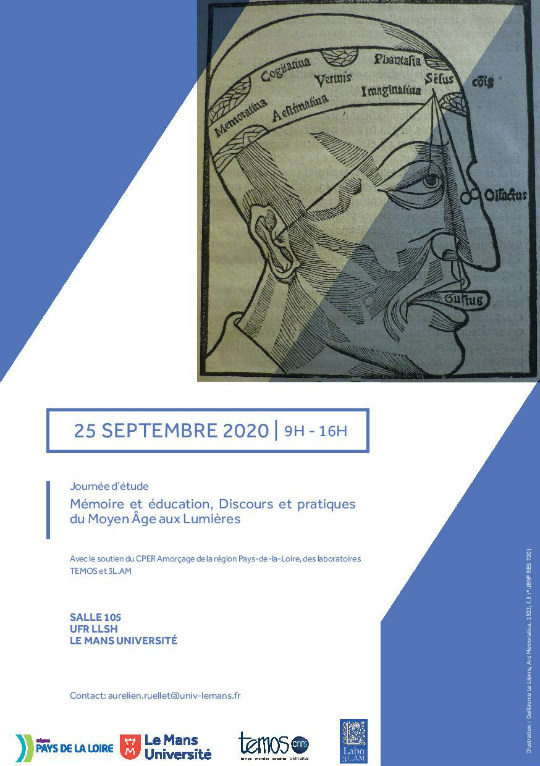

Organisée avec le soutien du CPER Amorçage de la région Pays-de-la-Loire, dans le cadre du projet FAIMEMO – Les faiblesses de la mémoire : pratiques, discours, enjeux médicaux et pédagogiques du Moyen Age aux Lumières – porté par les laboratoires TEMOS et 3L.AM , cette journée d’étude est la première de deux journées interdisciplinaires consacrées aux rapports entre mémoire et éducation, du Moyen-Âge aux Lumières.

« Tout le monde aujourd’hui va disant qu’un des vices principaux de l’ancienne pédagogie était de ne s’adresser qu’à la mémoire et de laisser le jugement en souffrance […]. Depuis Montaigne c’est là un lieu commun. Ne nous lassons pas de le reproduire, parce qu’il est d’une importance capitale, mais n’en parlons pas comme si nous avions trouvé d’hier une vérité jusque-là méconnue » affirmait Henri Marion en ouverture de l’article « mémoire » dans le Nouveau dictionnaire de pédagogie (1911). En effet, l’apprentissage mécanique est une cible récurrente des auteurs sur l’éducation en Europe, depuis Érasme moquant le temps où l’on «apprenait par cœur Florista et Floretus » jusqu’à certains praticiens actuels des « neurosciences éducatives », en passant par les critiques des inspecteurs et pédagogues français à l’égard du « psittacisme » au tournant du XIXe et du XXe siècles.

Souvent décriée comme entravant la réflexion, la mémoire est malgré tout cultivée par le travail scolaire, souvent placée par les enseignants au cœur du jugement professoral, évaluée, plus ou moins directement, par l’examen. La longue durée ménage donc une place centrale à la mémoire dans la culture éducative, tout en la soumettant régulièrement à des proclamations tonitruantes de rupture. Or cette place est finalement mal connue et étudiée davantage sous l’angle des normes (théories éducatives ou programmes d’enseignement) que des pratiques concrètes (exercices scolaires, environnement matériel, techniques et routines d’apprentissage).

Il s’agirait dans cette première journée d’interroger la place de la mémoire dans les différentes traditions et institutions pédagogiques (en particulier de l’époque médiévale et moderne), l’articulation entre les arts de la mémoire, les mnémotechniques et leurs usages scolaires des petites écoles à l’université. La deuxième journée (date à confirmer) portera sur les rapports entre les discours médicaux concernant la « nature » de la mémoire et son caractère organique (« où » la situer? Quels mécanismes corporels implique-t-elle? Comment soigner ses défaillances?) et les discours pédagogiques qui en font une faculté perfectible par le travail.

Programme

9h | Accueil des participants

9h15 | Naïs Virenque et Aurélien Ruellet – Introduction

9h45 | Laëtitia Tabard (Le Mans Université, 3L.AM)

« Pour les argus qui sont à soustenir » : débats poétiques et exercices mnémotechniques à la fin du Moyen Âge

10h30 | Naïs Virenque (Université de Louvain, GEMCA)

«Art de la mémoire et outils visuels en contexte scolaire et universitaire au Moyen Âge»

11h15 | Zohra Azgal (EPHE-PSL UMR 7192 «Proche-Orient, Caucase : langues, archéologie, cultures»)

«Mémoire et éducation : la place de la poésie didactique dans le monde islamique médiéval»

12h15-14h | Pause déjeuner

14h | Aurélien Ruellet (Le Mans Université, TEMOS)

«Mnémosyne au collège : discours et pratiques de la mémoire chez les Oratoriens»

14h45 | Jeanne Chiron (Université de Normandie, CÉRÉdI EA 3229)

«Représentations et usages de la mémoire dans les dialogues éducatifs des Lumières»

15h | Discussions et conclusions de la journée

![[ANNULE] Les prisonniers de guerre français dans la seconde guerre mondiale: de l’histoire à la mémoire](https://temos.cnrs.fr/wp-content/uploads/2020/09/JE_Prisonniers.jpg)