LE PITCH

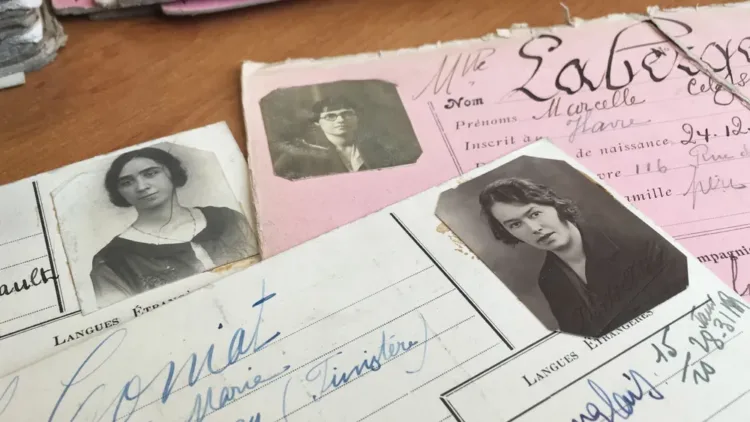

Quand le long métrage documentaire Mauvaises Filles de Émérance Dubas est sorti au cinéma en 2022, des spectatrices ont pris la parole pour dire « moi aussi, j’ai connu les internats de rééducation pour filles ». De ces rencontres à travers la France, est née son œuvre sonore Mauvaises filles, des récits de soi. Il s’agit d’une série documentaire radiophonique en sept épisodes, qui dresse les portraits de Yolande, Fatima, Véronique, Janine, Gabrielle, Josette, Françoise et Roselyne de l’après-guerre à nos jours. Comme tant d’autres, elles ont connu les maisons de correction et racontent les traces que ce système répressif a laissées en elles. Des milliers de mineures jugées déviantes ou en danger sont internées par l’État français dans des institutions religieuses jusqu’aux années 1980 dans le but de garantir leur bonne conduite. La charge émotionnelle des récits rend compte des violences familiales et institutionnelles que ces femmes ont subies, mais aussi de leurs actes de résistance. La force du dispositif sonore tient à sa qualité d’écoute de sorte que la parole advienne, intime et puissante.

LA DIFFUSION

La série documentaire radiophonique Mauvaises filles, des récits de soi est diffusée les vendredis 18 et 25 avril 2025 dans l’émission Par Ouï-dire à 22 heures sur La Première à la RTBF. Elle est disponible à la réécoute pendant un an.

Crédits image: ©Médiathèque de l’ENPJJ

Objectif :

Objectif :