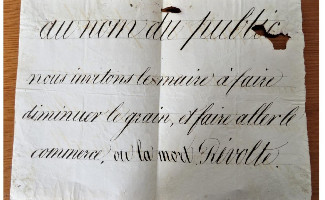

En distinguant, en 1862, le droit à l’insurrection et le tort de l’émeute, Victor Hugo reprend en réalité des catégories déjà définies en droit dans l’Europe d’Ancien Régime. La distinction vient redoubler une représentation du populaire comme peuple légitime dans le premier cas, comme populace ou plèbe vulgaire dans le second. Cette journée d’étude sera l’occasion de faire le point sur l’histoire des désordres telles qu’elle se fait aujourd’hui. Quelles sont les références historiographiques et scientifiques mobilisées par les recherches récentes ? Quelles méthodologies sont utilisées ? Que reste-t-il à dire sur ces soulèvements ? Comment leur approche est-elle renouvelée par le prisme du genre ? Par le renouveau des méthodes quantitatives ?

Programme

Lundi 26 février – Salle Bleue (MSH)

10h00 : Accueil

10h30-11h00 : Introduction (Karl Zimmer et Rachel Renault)

11h00-13h00 : Session 1. Obéir, désobéir : à qui et à quoi ? (Rachel Renault)

Philippe Hamon (Rennes 2 / Tempora) : Autodéfense et/ou révolte : tentative de comparaison des pratiques de ruraux “obéissants” et “désobéissants” (France, 15e-18e siècles).

Brice Evain (Unicaen / HisteMé) : Vive le roy sans la gabelle : retour sur le « monarchisme naïf » en France, des Pitauds aux Nu-pieds (1548-1639).

14h00-16h00 : Session 2. Quanti vs micro ? (Karl Zimmer)

Ane Pablos (Universidad del Pais Vasco / Université Bordeaux-Montaigne) : Réflexions sur le concept de « coutume » à travers les « Matxinadas » de 1718 et 1804.

Paul Maneuvrier- Hervieu (Università degli Studi di Milano) : Une histoire de données : enquêtes historiques et émeutes de subsistances dans la France d’Ancien Régime.

16h30-18h30 : Session 3. Face à l’ordre (Karl Zimmer)

Anna Damon Anikpara (TELEMMe / Aix-Marseille Université) : Peut-on “désobéir” à une puissance conquérante ? Le cas des chefs militaires algériens emprisonnés pour “insurrection” et “état d’hostilité contre la France” pendant la guerre de conquête de l’Algérie (1830-1848).

Ivan Burel (Université de Lille / IRHiS) : Faire obéir les ennemis potentiels ? Regards sur la garde mobile en juin 1848«

Mardi 27 février – Salle Pierre Belon (BU)

09h30 : Accueil

10h00-12h00 : Session 4. Le genre de la révolte (Karl Zimmer)

Claire Gauthier (Académie de Lille) : Les séditieuses d’Amplepuis : désobéir pour redistribuer ? Étude d’un accaparement de blés en avril 1789.

Mathilde Larrère (Université Gustave Eiffel / ACP) : Tricoteuses, séditieuses, divorceuses, pétroleuses : révoltes, révolutions et répressions au prisme du genre.

13h30-15h30 : Session 5. Narrations, médiations et conflits d’interprétation (Rachel Renault)

Olivier Coelho (Université de Lille / IRHiS / Ludwig-Maximilians-Universität München) : L’autorité comme point de vue : appréhender la désobéissance « par en haut » à partir du cas des grèves de compagnons (Munich, fin du XVIIIe siècle).

Alexandre Goderniaux (Bibliothèque Nationale de France / Université de Liège) : L’historien face aux polémiques sur l’insurrection. Les libelles autour de la journée des Barricades (12 mai 1588).

16h00-17h30 : Discussion générale et conclusions

Il appartiendra aux intervenants de proposer un état des lieux de la manière dont l’objet « folie » est appréhendé aujourd’hui. Quels vocables mobilisés dans les sources, quelles grilles de lectures disciplinaires (constructionniste ou non ?), quelles grilles de lecture mises en œuvre par les opinions publiques telles qu’elles peuvent s’exprimer selon les époques concernées ? Comment les langages explicites et implicites pour dire la folie et la prendre en charge se sont-ils élaborés ?

Il appartiendra aux intervenants de proposer un état des lieux de la manière dont l’objet « folie » est appréhendé aujourd’hui. Quels vocables mobilisés dans les sources, quelles grilles de lectures disciplinaires (constructionniste ou non ?), quelles grilles de lecture mises en œuvre par les opinions publiques telles qu’elles peuvent s’exprimer selon les époques concernées ? Comment les langages explicites et implicites pour dire la folie et la prendre en charge se sont-ils élaborés ?

Programme

Programme