Les dernières publications de nos chercheur.e.s.

Les ports maritimes de la France atlantique (XIe-XVe siècle)

Volume I : tableau géohistorique. C’est durant la seconde moitié du Moyen Âge que fut mis en place l’essentiel du dispositif portuaire de la France atlantique. Cette genèse s’inscrit dans le même rythme que les grands mouvements de croissance économique puis de crise qui ont marqué l’Europe occidentale à cette époque. Au cours des soixante dernières années, les médiévistes ont beaucoup étudié les sociétés littorales et avec elles les trafics, les marchandises et les navires, mais ils se sont peu préoccupés des espaces portuaires à partir desquels leurs activités étaient rendues possibles. Les cales et les quais, les bassins de stationnement, tous les dispositifs qui permettaient le service des vaisseaux sont passés sous leur regard, ce dernier restant fixé sur les horizons maritimes plus ou moins lointains du commerce et de la pêche. Les ports, considérés en tant que territoires à part entière et non pas comme de vagues appendices urbains ou de simples outillages du négoce, n’ont que très peu attiré l’attention. Il en va de même des efforts considérables consentis par les populations et les autorités publiques qui, face aux menaces d’érosion et d’envasement, ont voulu préserver les lieux dans lesquels les navires trouvaient refuge et par lesquels les denrées circulaient. Les ports sont en cela exceptionnels : ils ont parfois suscité, auprès de sociétés souvent enclines à renoncer devant la force des phénomènes naturels et des changements environnementaux, des réactions collectives de grande ampleur destinées à y résister. Fondé sur une somme significative de monographies produites depuis le XIXe siècle, portant sur les agglomérations maritimes et les provinces littorales, ainsi que sur un corpus important de sources nouvelles tirées des archives centrales, cet ouvrage entend rassembler et organiser nos connaissances relatives aux ports du XIe au XVe siècle. C’est un tableau géohistorique qui présente une vue d’ensemble de la cartographie portuaire de l’époque, en référençant quelque 620 sites. Il fournit de surcroît, dans un but utilitaire, une somme d’informations et de faits nécessaires aux recherches qui sont et seront conduites à leur sujet.

Marie Durand, Résister. Les lettres de la Tour de Constance

Emprisonnée parce que protestante dans une France toute catholique, Marie Durand refusa d’abjurer et passa 38 ans dans une prison sinistre et malsaine. On lui attribue la consigne « Résister », gravée dans la pierre du puits, qui 200 ans plus tard et par l’intermédiaire d’une autre protestante, deviendra le mot d’ordre des opposants à la collaboration avec le nazisme. Sa correspondance, variée en termes de destinataires et de sujets, décrit le rude quotidien des prisonnières, les réseaux français et étrangers pour les aider et les préoccupations de Marie Durand pour sa nièce exilée en Suisse.

Une histoire des sexualités

Accessible et riche, inventive sur le plan de la recherche documentaire comme dans la réflexion, cette histoire des sexualités propose de retracer les grandes étapes et les évolutions des normes et des mentalités. « Fait social total », la sexualité est à l'intersection de plusieurs types d'approches historiques : sociales, anthropologiques, culturelles, linguistiques. Sous les projecteurs croisés de la démographie historique, de l'anthropologie culturelle et de l'histoire sociale, son histoire pose l'hypothèse que les comportements humains qui lui sont liés – fantasmes et représentations, pratiques érotiques et procréatives – sont eux aussi des objets qu'il s'agit d'étudier sans les détacher des autres pans de l'histoire humaine. Mais on ne saurait aujourd'hui s'intéresser à la sexualité sans y faire également entrer des outils forgés dans le champ de l'histoire du genre. Plus que jamais, la sexualité est devenue un domaine incontournable de l'histoire.

Les dons d’archives et de bibliothèques XIXe-XXIe siècle. De l’intention à la contrepartie

Ni manuel ni encyclopédie du don patrimonial, cet ouvrage a l’ambition de replacer le geste du don de documents dans le contexte plus général du don comme créateur de lien social, de l’envisager dans sa dynamique de circulation dans la société et de s’interroger sur la nature symbolique de la relation qui se noue entre donateurs et donataires. Dépouillé de ses habits juridiques, le don d’archives ou de bibliothèques se révèle partiellement singulier. Le donateur s’y défait d’un bien en faveur d’un bénéficiaire collectif et anonyme ; l’établissement bénéficiaire est réellement le médiateur du don, lieu de conservation et de transmission de l’objet donné vers son destinataire réel, le public.

L'Anjou des princes

Étonnant destin que celui des princes angevins. De la fin du ixe siècle à la fin du xve siècle, l’Anjou a été gouverné par des comtes ou des ducs, des « princes » (Ingelgériens, Plantagenêts, Capétiens, Valois) dont la puissance dépasse ou affronte parfois celle du roi de France, et dont le mode de vie et l’entourage laïque ou clérical participent brillamment à la culture intellectuelle et artistique du temps. Ces princes construisent des assemblages territoriaux qui dépassent largement l’Anjou au sens strict et débordent plusieurs fois de l’espace français, vers l’Angleterre ou l’Italie. Cette histoire politique, réduite longtemps aux récits d’expéditions conquérantes et d’alliances matrimoniales habiles, est ici largement renouvelée par les recherches récentes sur les formes et les agents du pouvoir angevin et ses moyens d’intervention. Cet ouvrage a reçu le Prix Augustin Thierry 2018 de l'Académie française récompensant le meilleur ouvrage d'histoire médiévale.

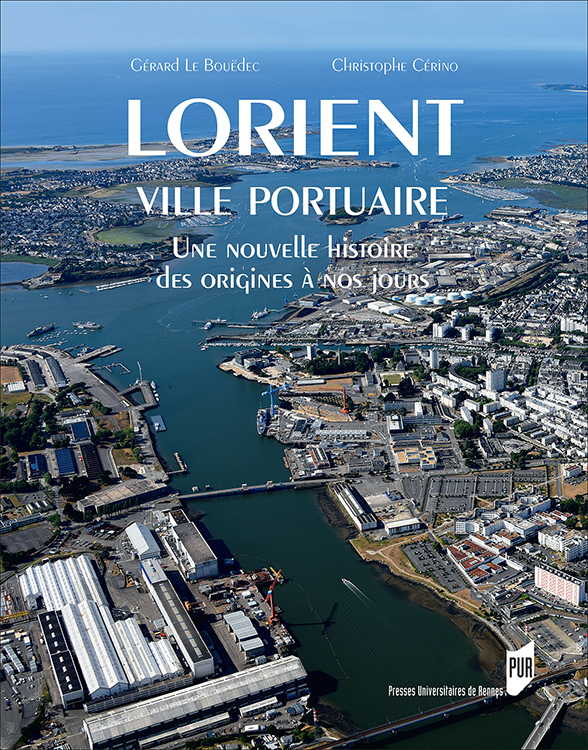

Lorient, ville portuaire. Une nouvelle histoire des origines à nos jours

Depuis 350 ans, l’avenir de Lorient s’est toujours joué autour de ses ports. Ville deux fois nouvelle à trois siècles d’intervalle, Lorient s’est bâtie, développée, puis a été reconstruite par l’économie maritime. Ce livre se donne pour objet d’offrir une interprétation de cette trajectoire originale, de 1666 à 2016, à travers celle du développement portuaire qui permet de suivre les mutations économiques et sociales, le jeu des acteurs et les transformations de la cité. Édité en 2017, ce livre vient de recevoir le Grand Prix de l’Académie de marine, qui "récompense l’ouvrage traitant tout sujet intéressant la marine ou la mer, paru au cours de l’année précédente, qui lui paraît répondre le mieux à son objectif principal : faire comprendre et aimer les choses de la mer, et en développer le goût dans le public."

La fin de l’asile ? Histoire de la déshospitalisation psychiatrique dans l’espace francophone au XXe siècle

Au cours des années 1960, les pays occidentaux s’engagèrent dans un processus politique, médical et administratif visant à sortir les malades des hôpitaux psychiatriques. Mais est-ce pour autant la fin de l’asile ? En retraçant l’histoire des modalités de sortie de l’asile dans le monde francophone du XXe siècle, cet ouvrage constate la nature mythique de la désinstitutionnalisation.

Mémoires canadiennes

Aujourd’hui, le Canada ne peut plus être envisagé seulement dans une opposition francophones/anglophones. L’importance des flux migratoires venus des Amériques, d’Asie et d’Afrique tout comme les revendications identitaires des autochtones complexifient le rapport au passé… Quels sont les lieux de mémoires emblématiques du pays et des communautés qui le composent ? Quels acteurs contribuent à la construction de(s) mémoire(s) canadienne(s) ? Cet ouvrage pluridisciplinaire se veut une réflexion sur les enjeux de mémoire qui traversent le Canada, déconstruisant l’image d’un pays jeune sans histoire. Codirigé par Eric Pierre et avec des contributions de Yves Denéchère et Jacques-Guy Petit pour TEMOS, cet ouvrage illustre l'expertise angevine sur les recherches en histoire sur le Canada, structurée au sein du CERPECA, le centre d’études et de recherche pluridisciplinaire d’études canadiennes de l’université d’Angers.

Morts par la France. Thiaroye 1944

"Morts par la France. Thiaroye 1944" retrace le parcours et les recherches d'Armelle Mabon pour faire la lumière sur ce qui s'est passé le 1er décembre 1944, dans un camp militaire à Thiaroye au Sénégal. Officiellement, 35 tirailleurs africains ont été tués par l'armée française, auxquels il faut ajouter 34 condamnation pour rébellion. Ils réclamaient le paiement de leur solde à la France. Bien loin de cette version officielle, la tuerie aurait en réalité fait plus de 300 victimes. La bande dessinée mêle le récit de la longue enquête d'Armelle Mabon et le récit de cet événement encore controversé.

De l’estran à la digue. Histoire des aménagements portuaires et littoraux, XVIe-XXe siècle

L’histoire des aménagements portuaires, littoraux et fluviomaritimes est au cœur de cet ouvrage qui veut comprendre les mécanismes et les enjeux à l’œuvre aux époques modernes et contemporaines. De l’estran à la digue, de la jetée au quai, de la saline au parc conchylicole, de la dune à la station balnéaire, du phare à la citadelle, différents types d’aménagements sont étudiés afin de restituer les problématiques d’occupation et d’exploitation du littoral français par les hommes du XVIe au XXe siècle.