Les dernières publications de nos chercheur.e.s.

Enjeux postcoloniaux de l’enfance et de la jeunesse. Espace francophone (1945-1980)

Si la jeunesse a joué un rôle important dans la construction des empires coloniaux, elle est également un enjeu essentiel des décolonisations et de leurs suites. Au second XXe siècle, les processus d’émancipation des peuples colonisés posent en effet avec force la question sociale et politique de l’enfance et de la jeunesse en contexte colonial et postcolonial, dans les pays devenus indépendants comme chez les anciens colonisateurs. L’intérêt de cet ouvrage est de mettre en avant les biopolitiques spécifiques aux enfants et aux jeunes qui ont émergé dans un ensemble complexe de questions politiques et diplomatiques, économiques et sociales, démographiques et populationnistes, philosophiques et religieuses. Les paroles, plus ou moins critiques, de celles et de ceux qui sont les premières personnes concernées par cette histoire – c’est-à-dire les enfants et les jeunes eux-mêmes – sont bien entendu également mobilisées.

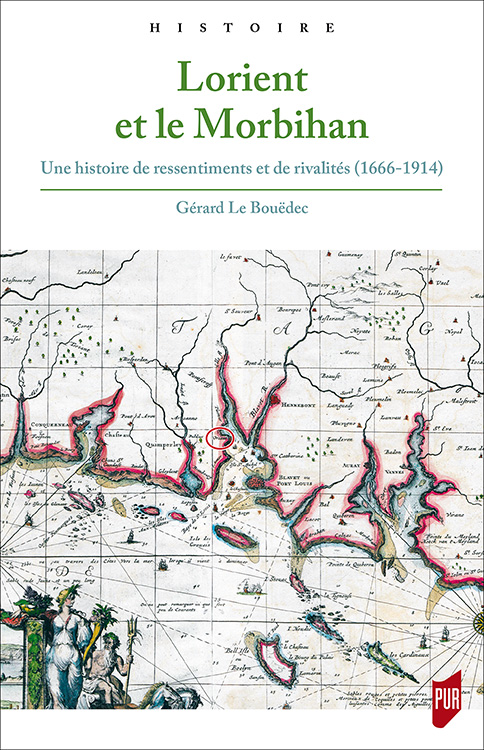

Lorient et le Morbihan. Une histoire de ressentiments et de rivalités (1666-1914)

Après la publication du livre Lorient, ville portuaire qui présente la trajectoire de réussite de Lorient sur 350 ans, cet ouvrage montre comment ce développement s’est fait au détriment des villes qui constituent aujourd’hui l’agglomération de Lorient (Ploemeur, Port-Louis, Hennebont) et de Vannes. Très neuf par la problématique et les sources, il apporte pour la première fois des arguments précis pour comprendre les non-dits de cette histoire politique morbihannaise tendue.

Antiféminismes et masculinismes d'hier et d'aujourd'hui

L’antiféminisme n’est pas une tare du passé. En ont récemment témoigné le « Printemps des pères », la « Manif pour tous », l’opposition à la « théorie du genre » ou encore, de manière tragique, l’attentat, à Toronto, d’un homme se réclamant du mouvement des « célibataires involontaires ». Ces phénomènes, pour être compris et combattus, doivent aujourd’hui être situés dans une perspective historique. En analysant différentes expressions de l’antiféminisme depuis le XIXe siècle, dont celui porté par des femmes, les auteurs réunis autour de Christine Bard démontrent la vitalité historique du combat contre les droits des femmes et ses divers points de contact avec l’homophobie et le racisme. Une attention particulière est portée aux controverses provoquées par le masculinisme, volontiers victimaire, au sujet des « droits des pères » et des violences entre les sexes. L’ensemble constitue une réponse inédite et nécessaire à un phénomène en pleine expansion.

Dire le Genre. Avec les mots, avec le corps

Avec les mots, avec le corps, le genre s’impose. En ouvrant la bouche ou en nous habillant le matin, nous portons les marques du genre. Nos moyens d’expression sont genrés. Nous en jouons et, ce faisant, nous élaborons un imaginaire de la différence sexuelle. Le plus souvent, nous nous contentons d’activer des stéréotypes. Étudier ces marques du genre est donc un vaste chantier, auquel cet ouvrage collectif entend contribuer. Les mots d’abord. La langue continue à véhiculer de redoutables préjugés sexistes. En témoigne la règle apprise à l’école : « Le masculin l’emporte sur le féminin. » Mais l’écriture inclusive aujourd’hui proposée s’insurge contre la prééminence du masculin sur le féminin dans la langue française. Et l’histoire des langues et des œuvres littéraires donne bien des exemples de résistance à ce masculin qui s’impose comme neutre et universel. Le corps ensuite. Des espaces de liberté se sont ouverts, mais les normes traditionnelles n’ont pas disparu. Le corps vêtu continue de dire le genre. À moins de perturber le regard avec un travestissement, des pilosités inattendues ou une gestuelle inhabituelle, s’« attaquer » au genre, à son binarisme obligatoire et hiérarchisé, n’est pas chose facile. Peut-on dépasser le genre ? L’annuler ? Créer du neutre ?

Danser dans la France des Lumières

Un mystérieux carnet nous lance sur la piste d’un maître à danser des années 1760, de Mademoiselle sa fille et de leur entourage. Menuets et contredanses, leçons de danse et bals publics constituent une médiation originale vers l’histoire urbaine du XVIIIe siècle. Décentrant résolument le regard, l’enquête éclaire d’un jour nouveau diverses villes du royaume. On découvre les réalités concrètes du métier de maître à danser, installé ou réclamé jusque dans les petites villes. On mesure la place occupée par la danse récréative : loisir, plaisir, passion, elle est aussi objet d’ostentation, conquis grâce aux leçons et à l’imitation. Elle devient signe d’un accès à la mode, mieux, à la modernité.

Fasti Ecclesiae Gallicanae. Répertoire prosopographique des évêques, dignitaires et chanoines des diocèses de France de 1200 à 1500. Tome 18 : Diocèse du Mans

La collection des Fasti Ecclesiae Gallicanae propose pour chaque diocèse de France un répertoire prosopographique des évêques, des dignitaires et des chanoines des chapitres cathédraux du XIIIe au XVe siècle. Le tome 18 qui vient de paraître sur le diocèse du Mans contient un ensemble de chapitres de présentation, variables d’un volume à l’autre en fonction des situations locales : une notice institutionnelle sur l’histoire du diocèse, du siège épiscopal et du chapitre de la cathédrale (commune à tous les volumes) ; une étude sur le quartier canonial à l’intérieur duquel devait vivre la communauté des chanoines ; une autre sur la cathédrale et les campagnes de travaux successives qui l’ont agrandie et embellie ; une dernière sur les vitraux dans lesquels sont représentés de nombreux évêques et chanoines de la période envisagée. Suivent des notices biographiques développées des vingt-quatre prélats ayant occupé le siège épiscopal du Mans, puis celles de près d’un millier de dignitaires et de chanoines de la cathédrale Saint-Julien identifiés pour la période considérée, issues d’une base de données informatisée (Éditions Brepols, décembre 2018, 698 pages).

Cathédrales de poche. William Morris et l’art du livre

Florence Alibert offre ici de découvrir ou de redécouvrir au fil de la vie et des œuvres de l'artiste, la dernière croisade du peintre, dessinateur, homme politique, poète, architecte et imprimeur William Morris, qui séduira nombre de créateurs britanniques, belges ou allemands et ne donnera lieu en France qu’à de timides et partielles expérimentations. Cathédrale et imprimé fusionnent, le livre, à la conception architecturale, devient un tout harmonieux. Et alors qu’il l’évoque parfois avec légèreté, la « petite aventure typographique » de Morris, devenue projet de plus grande envergure, se pose comme une enclave possible contre les conventions de la modernité : « Je voulais imprimer quelques beaux livres. Et je voulais m’amuser. Et je peux dire que j’ai fait les deux. »

Un siècle de sites funéraires de la Grande Guerre

Les pertes inouïes de la Grande Guerre ont entraîné la généralisation de pratiques embryonnaires auparavant : individualisation des sépultures, construction de monuments commémoratifs, multiplication des rites. Des chercheurs de nombreux pays étudient les traces de cette rupture majeure, encore largement visible dans les paysages. Tombes, cénotaphes, nécropoles, monuments et mémoriaux en représentent le témoignage matériel et culturel. Anthropologues, historiens, archéologues, spécialistes du tourisme de mémoire, retracent comment a été remémorée ce que l’on croyait être la vision du monde des disparus, du sacrifice au pacifisme. La comparaison internationale et diachronique, de la seconde guerre mondiale au génocide du Rwanda, donne toute leur importance à ces sites, au moment où ceux du front occidental belge et français sont candidats à entrer au patrimoine mondial de l’UNESCO. Ces témoins des consciences traversées par le malheur des guerres sont l’espoir de la réconciliation humaniste.

La table de la Renaissance. Le mythe italien

1533, Catherine de Médicis épouse le futur Henri II. La jeune adolescente apporte avec elle l’excellence de la table italienne. Le palais des aristocrates français s’en trouvera bouleversé à jamais. De cette rencontre naîtra la cuisine française réputée... Bien connue, l’anecdote est répétée à satiété depuis le XVIIIe siècle. Entre mythes et réalités de la table, ce livre déconstruit le récit des origines italiennes de la cuisine française, inventé au XVIIIe siècle, et revient sur ce que les sources de la Renaissance nous disent des relations entre la France et l’Italie du point de vue du boire et du manger.

Les femmes et la mer à l’époque moderne

La mer constitue le personnage principal de chacun des tableaux des « Ports de France » réalisés par Joseph Vernet entre 1753 et 1765. Le regard porte en premier lieu sur les navires amarrés, perçoit ensuite l’intense activité des quais, puis distingue des individus parmi lesquels… des femmes, bien présentes dans un monde maritime traditionnellement masculin. Cet ouvrage entend attirer l’attention sur les multiples déclinaisons du rapport qu’entretiennent les femmes avec la mer, en variant points de vue et échelles d’observation. Il rassemble des travaux jusque-là dispersés, en histoire mais aussi en littérature et en l’histoire de l’art, pour une époque moderne débordant sur le XIXe siècle et qui s’inscrit dans une perspective européenne. L’histoire maritime et littorale d’un côté et de l’autre, l’histoire des femmes et du genre : passionnant croisement des sources ô combien fécond pour qui se donne la peine de revisiter les archives, bien souvent de lire entre les lignes ou encore d’interpréter les silences. Faire face à l’absence et savoir gérer celle-ci, vivre de la mer, approcher l’océan, le contempler et parfois s’en désintéresser : hors des clichés, cette union n’est pas contre nature.