Les dernières publications de nos chercheur.e.s.

Dictionnaire historique des institutions maritimes et littorales de la France

Comme d’autres gouvernants, les rois de France saisissent, dès la fin du Moyen Âge, l’importance de la mer pour la formation, la prospérité, l’indépendance et la défense de leurs États. Pour promouvoir, organiser et contrôler des activités maritimes en pleine expansion, l’État multiplie les entités administratives. Dans un premier temps la monarchie met en place des juridictions, telle que la Table de marbre, ou des institutions à vocation militaire, tels que l’amirauté ou les arsenaux. Au cours des siècles, les institutions impliquées dans la gestion des activités maritimes françaises ne cessent de se multiplier. Leur mise en place répond à de nouveaux besoins suscités par l’expansion de la navigation militaire et commerciale. Elles s’adaptent constamment au progrès technique, aux mutations de l’économie et de la société, ainsi qu’aux changements des régimes politiques. Ces évolutions entraînent d’incessantes réorganisations qui redistribuent les attributions et les compétences. Certaines se transforment en profondeur sans pour autant modifier leur nom, tel que le Conseil de la Marine, d’autres changent régulièrement d’appellation tout en gardant les mêmes missions et prérogatives, comme l’École de guerre navale qui change d’appellation à maintes reprises.

La Guerre des savoirs. Faire la science en situation

Loin d’une histoire des sciences idéaliste et positiviste, cet ouvrage réinscrit la production des connaissances dans l’épaisseur des interactions sociales qu’elle suscite, en questionnant les multiples liens entre savoirs et conflits. Du XVIe au XIXe siècle, en Europe et dans ses colonies, les sciences et les techniques ont connu de profonds bouleversements, marqués, entre autres, par l’essor d’une culture scientifique expérimentale, la création d’institutions dédiées à la production des connaissances et l’émergence de nouvelles figures de savants. Or, ces transformations ne se sont pas réalisées sans heurts, qu’il s’agisse des controverses qu’elles ont pu susciter, ou de leur intégration à des conflits plus larges qui traversaient alors les structures sociales. De l’expansion coloniale aux guerres révolutionnaires, en passant par les affrontements politiques suscités par les changements socio-économiques, ces sociétés sont traversées par des phénomènes violents et conflictuels, auxquels différents savoirs ont pris toute leur part. À travers plusieurs cas d’étude, l’ouvrage explore l’articulation étroite qui lie la production scientifique et les situations conflictuelles dans les sociétés européennes et coloniales du début de l’époque moderne à l’âge industriel.

Rencontres impériales: l’Asie et la France. Le “moment Second Empire”

Les travaux récents ont permis un profond renouvellement des perspectives de l’historiographie francophone du Second Empire dans ses rapports avec l’Extrême-Orient, l’Asie du Sud-Est et du Sud. Ainsi se trouve mise en lumière toute la complexité du projet impérial vis à vis de ces zones du monde, sous l’impulsion notamment de la Marine, des soyeux lyonnais, de diplomates plus ou moins habiles et inventifs et de missionnaires, souvent issus des Missions étrangères de Paris. Le Second Empire constitue donc un moment clef du rapport que la France tisse avec ces régions du monde, alors que s’accélère le processus de mondialisation et l’un de ses corollaires, la poussée impériale ultramarine. Celle-ci permet à la France de se doter, en Indochine, d’un balcon sur le Pacifique. Cette position, les régimes suivants, républicains, la conforteront jusqu’en 1954, tout en continuant d’entretenir des liens étroits, et parfois complexes, avec l’ensemble des pays évoqués dans cet ouvrage.

Histoires de sports. Enquêtes et chroniques insolites

Des tonneaux, des échasses et des essieux. De la terrine de sanglier et des managers de boxe patibulaires. Des cerceaux, des cafés et un violon. Des fantassins, un masseur et des chèvres. Des escaliers, du tabac et des poupées. Des vainqueurs et des vaincus. Le Ventoux aussi. Et la tour Eiffel! Des barbus? Oui! Et des moustachus! Et des femmes? Bien sûr! «Du sport», direz-vous ? Trois fois oui ! Des situations sportives « insolites » -plutôt que des sports insolites - et des lieux, des personnages de l'arrière-plan, rarement étudiés par l'histoire des sports. Les chroniques, billets d'humeur et fictions écrites ici avec verve sont le fruit d'une investigation scientifique exigeante justifiée et stimulée à la fois par le projet de faire vivre une riche iconographie réveillant ce temps - plus de 300 photographies notamment -, les années 1890 -1930, où les livreurs de journaux se défiaient au sprint en haut de Montmartre, où les autruches rivalisaient de vitesse sur les hippodromes, où les mondaines jumpaient en steeple - chase toutes enrubannées de soie et de dentelles, où les curés bénissaient les ballons de basket et où les vélodromes sentaient un peu le saucisson et le vin. Le sport, dans toute sa richesse, son épaisseur sociale et émotionnelle. C'est là, au fond, le pari à l'origine de ce livre : sans renier du tout l'exigence de sa tâche, l'historien s'y émancipe des codes pour chercher, à tâtons, de nouvelles façons de faire palpiter l'histoire, de faire son métier de passeur de mémoire. Cela donne une histoire buissonnière.

Archéologie et histoire culturelle du lait et du fromage. Âge du Fer, Antiquité et Moyen Âge

Connaissez-vous Tyro, souveraine d’une île-fromage au centre de laquelle s’élève un temple bâti en l’honneur de Galatée ? Tyro est en quelque sorte reine du lait et du fromage, tirée de l’imagination féconde de Lucien de Samosate. Cet auteur grec du IIe siècle ap. J.-C. crée un monde fantasque qui est l’inverse du nôtre, un royaume où les travaux agricoles n’ont pas lieu d’être car il suffit de manger le sol fait de fromage, où l’élevage est inutile car c’est la vigne qui donne du lait. La frontière entre le végétal et l’animal est abolie ainsi que celle entre barbarie et civilisation ; n’existe plus que la pureté du lait et une existence simple sur une terre fromagère métaphore d’abondance. Le lait (et ses dérivés) est un aliment privilégié, à la fois fonctionnel et symbolique. Fonctionnel pour sa simplicité de fabrication et ses qualités nutritives (on parle d’alicament ou de « functional food ») ; symbolique par son origine animale et rustique, sa couleur blanche, sa capacité à changer de nature (évoluer du liquide au solide), les récits d’allaitements divins, son intégration dans nombre d’actes rituels. Et enfin, on oublie trop souvent que le lait (et ses dérivés) n’est pas qu’un aliment, étant amplement employé dans les recettes médicinales et magico-thérapeutiques ainsi qu’en cosmétique. Comme nous le constatons, Tyro est une reine aux multiples visages. Le présent volume réunit les contributions d’une vingtaine de scientifiques, historiens, archéologues et chimistes, qui se sont réunis à Poitiers, les 14 et 15 octobre 2021, pour le colloque qui portait sur les produits laitiers en Europe et Méditerranée de l’âge du Fer jusqu’au haut Moyen Âge. De l’Armorique gauloise jusqu’aux mondes byzantin et musulman de la Méditerranée, en passant par l’Égypte, l’Étrurie et Rome, douze articles sont structurés autour de trois thématiques : « Traces lactées » ; « Ferments culturels » ; « Modes de production et usages ».

Le « soldat indigène » : un auxiliaire indispensable aux empires - XIXe-XXe siècles

Nous avons fait le choix des XIXe et XXe siècles tant le sujet est immense et pour plus de cohérence. Ces travaux abordent plusieurs questions, toutes celles des circulations, celle très novatrice de la place des femmes de tirailleurs sénégalais ou tonkinois (Cornet et Duparc), celle de la « guerre des races » (Beucher, Eckert, Gauterau, Hautefaye, Miot), du microcosme colonial lieu d’hybridation trop souvent négligé des techniques de guerres, mais aussi de transferts culturels que furent ces armées. Indéniablement, les armées coloniales furent des lieux particulièrement fertiles en matière de transferts culturels allant du colonisateur vers le colonisé et réciproquement au point que l’on distingue assez rapidement dans les deux dernières décennies du XIXe siècle, au sein des troupes coloniales, les « Soudanais » (Afrique de l’Ouest), les « Africains » (Algérie) et les « Indochinois » (Indochine, Chine et Madagascar). Chacun développant leur propre culture martiale souvent hybridée à l’aune des populations qu’ils recrutent et combattent, adaptant sans cesse leurs modes de guerres aux troupes autochtones de qui ils apprennent tout autant qu’ils forment ou « dressent » — comme le disait Pennequin — leurs hommes. Indéniablement, les troupes indigènes furent les auxiliaires indispensables à la construction des empires qui furent autant bâtis par « les Blancs » que par elles.

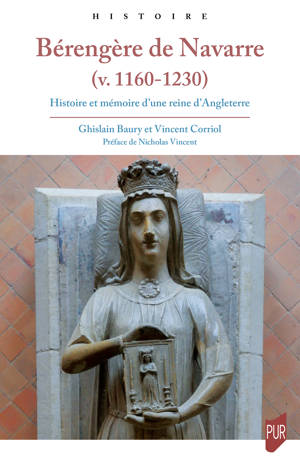

Bérengère de Navarre (v. 1160-1230) Histoire et mémoire d'une reine d'Angleterre

La vie de la reine Bérengère de Navarre possède quelque chose de romanesque : princesse hispanique, aînée de l'une des dynasties les plus modestes de la péninsule, elle devient l'épouse de l'un des souverains les plus célèbres d'Angleterre. Les épisodes d'une trajectoire hors norme, depuis la rencontre avec Richard à Messine, le mariage à Limassol suivi de son couronnement, enfin le séjour en Orient jusqu'à son retour en Europe, marqué par la longue captivité du roi, constituent autant de péripéties qui ont fasciné les contemporains, puis, après eux, historiens, artistes et hommes de lettres jusqu'à aujourd'hui. La mort du roi Richard la place dans la situation d'isolement dévolue aux reines veuves et sans héritier, dont le retrait au couvent constitue souvent le seul horizon. Elle choisit cependant de se démarquer en élisant une vie active, assumant le gouvernement et l'administration de la ville du Mans et de ses environs. Bérengère n'a ainsi pas connu l'effacement dans l'anonymat que connaissent nombre de personnages féminins de cette époque. Tout autant que les étapes de sa vie, les étapes de la construction mémorielle du souvenir de la souveraine constituent un objet d'attention, d'abord parce que Bérengère s'est attachée elle-même à construire et organiser la perpétuation de sa mémoire, au moyen du monument mémoriel que constitue l'abbaye de l'Épau. Si elle n'est pas la seule reine à fonder un couvent destiné à abriter sa sépulture, son geste demeure atypique puisque la fondation n'est dédiée qu'à elle-même. Le gisant qu'abrite l'abbaye est devenu le catalyseur d'une mémoire plurielle, bien vivante aujourd'hui, tant au Mans qu'en Navarre, à Chypre ou en Angleterre.

Imageries religieuses à l'ère industrielle. Supports, diffusion et usages (XVIIe-XXe siècle)

Cet ouvrage rassemble des contributions qui analysent la diffusion des images à sujets religieux sur des supports variés. Les auteurs, en s'interrogeant sur les conséquences d'une production à grande échelle, abordent la question des choix iconographiques, culturels et artistiques au sein du catholicisme et des protestantismes en France et en Italie du XVIIe au début du XXe siècle. De nouveaux points de vue et des rapprochements originaux, en histoire et en histoire de l'art, sont proposés pour étudier la circulation des modèles et des représentations culturelles.

Utérus. De l'organe aux discours

Organe mythique s'il en est, l'utérus est la somme et le condensé de l'appareil génital féminin, ainsi que le support privilégié des lectures essentialisantes du corps féminin qui inscrivent le destin des femmes dans la biologie. Longtemps creuset de la définition de la famille et de la filiation, il est aussi un objet social qui interroge les mutations contemporaines de la société et les catégories identitaires. Au croisement des travaux sur le corps, sur les femmes et sur le genre, Utérus. De l'organe aux discours est le premier ouvrage à tenter une lecture organique de la matrice. L'approche proposée se veut résolument interdisciplinaire et pluriséculaire. Elle interroge la profondeur des corps, entre transparence et opacité, entre fonctionnalité et symbolique, entre vécu et imaginaire. L'ouvrage étudie ainsi les permanences et les ruptures dans les dénominations et les figurations de l'utérus, de l'Antiquité à l'époque contemporaine. Il analyse ensuite la pluralité des discours qui lui sont consacrés (médicaux, littéraires, juridiques, géographiques, philosophiques) au prisme de leurs visées, souvent convergentes. Il explore enfin l'articulation problématique entre l'approche organique de l'utérus et le discours féministe.

Le Bataillon des Nuisibles – Les pupilles de la colonie pénitentiaire de Belle-Ile-en-Mer (1880-1918)

Le bataillon des « nuisibles », c’est l’histoire des trente premières années d’existence de la colonie pénitentiaire de Belle-Île-en-Mer. Au-delà de ses murs, on y suit les parcours de vies de pupilles depuis leur arrestation jusqu’aux tranchées de la Première Guerre mondiale. Mutineries, incendies volontaires, évasions manquées, mortalité élevée et cachots y côtoient tableaux de récompenses, formations professionnelles variées, nourriture suffisante et prestations appréciées de la fanfare des colons dans les fêtes locales. Au fil des chapitres, on découvre le quotidien d’un établissement carcéral atypique au sein duquel on privilégie la correction à l’éducation. Si la colonie belliloise n’a jamais été un « bagne d’enfants », la IIIe République entend cependant y mettre en œuvre sa politique de redressement des « nuisibles. » Le bataillon des « nuisibles » offre une présentation réaliste du quotidien des pupilles bellilois de 1880 à 1918.