Les dernières publications de nos chercheur.e.s.

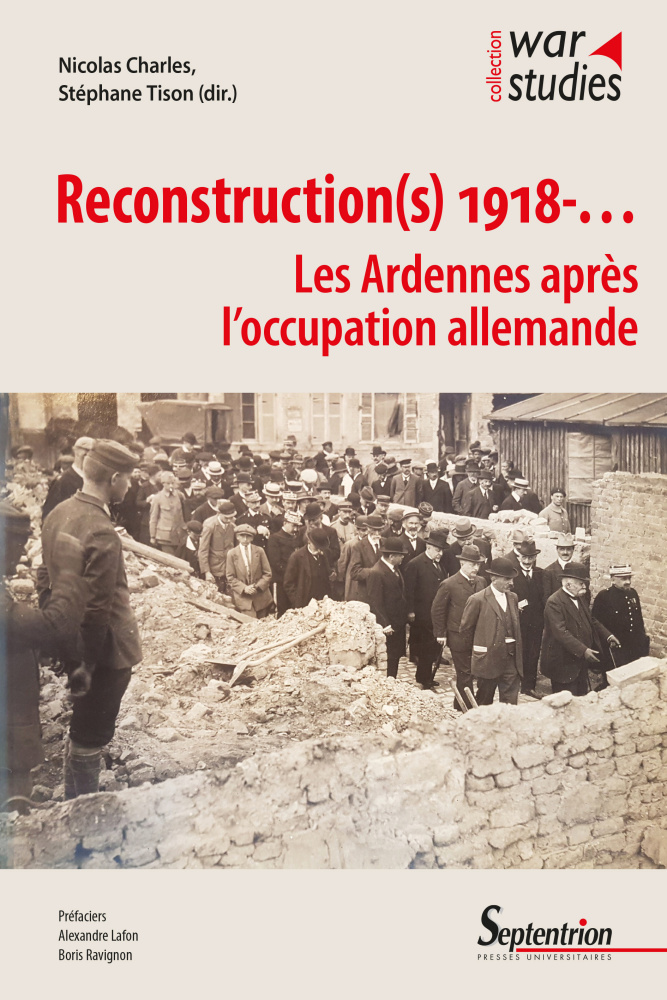

Reconstruction(s) 1918-… Les Ardennes après l'occupation allemande

Quand a commencé la paix après la Grande Guerre ? Comment se sont reconstituées les activités économiques, les sociabilités, les fêtes ? À partir de l'exemple des Ardennes, seul département occupé pendant toute la guerre, ravagé en 1918 par les combats de la libération, 20 chercheurs interrogent le retour à la normale. La sortie de guerre est ici une longue période transitoire qui se poursuit pendant toute la décennie des années folles. La population traverse des années de résilience, entre espoir du retour à la quiétude passée et adaptation nécessaire à la réalité d’une société ébranlée. Parce qu’ils ont utilisé les fonds d’archives qu’ils pratiquent chacun dans leur champ d’études (histoire sociale, politique, culturelle, religieuse, économique, etc.), les auteurs ont inscrit la situation ardennaise dans un cadre plus vaste. Leur regard éclaire ainsi la situation d’autres départements occupés ou/et sinistrés par les combats, voire la société française dans son ensemble.

Les Plantagenêts et le Maine

Situé sur un axe assurant la jonction entre l'Aquitaine au sud et le pôle anglo-normand au nord, le comté du Maine, contrôlé par la dynastie Plantagenêt depuis le début du XIIe siècle, occupe paradoxalement une place marginale dans l'économie et le pouvoir des comtes d'Anjou, devenus rois d'Angleterre avec Henri II. Son statut est paradoxal car, en dépit de sa situation périphérique, ce comté revêt une importance capitale lors de l'affrontement entre Philippe Auguste et les souverains anglais. Les études réunies ici permettent d'éclairer les différents aspects de l'implantation, de la circulation et de la représentation d'un pouvoir qui ne fait bien souvent que traverser le comté mais n'y réside jamais de manière durable. L'exemple du comté du Maine permet de porter un regard neuf sur l'exercice du pouvoir dans l'ensemble plantagenêt. Il invite aussi à réexaminer les pratiques du pouvoir en termes de représentation locale et de négociations avec les pouvoirs en place, révélant un équilibre subtil des forces en présence que les Plantagenêts s'efforcent de maintenir en leur faveur. C'est enfin l'occasion de révéler les dernières recherches concernant les éléments majeurs du patrimoine manceau, comme l'abbaye de l'Épau, l'hôtel-Dieu de Coëffort ou le portail royal de la cathédrale Saint-Julien du Mans, qui constituent autant de jalons matériels de leur pouvoir.

La paix dans la guerre. Espoirs et expériences de paix (1914-1919)

Entre 1914 et 1919, la question de la paix occupe dans les imaginaires et dans les pratiques des sociétés en guerre une place beaucoup plus centrale que celle généralement établie par l’historiographie. Si la violence de l’affrontement diffuse largement ses effets à l’ensemble du corps social, elle est pourtant loin d’anéantir la culture de paix forgée durant les longues décennies de paix de l’avant-1914. En temps de guerre, la paix constitue l’« horizon d’attente » des combattants et de l’arrière engagés dans une « guerre pour la paix », mais aussi une succession d’expériences éphémères permettant de s’évader temporairement du conflit (permissions, distractions, fraternisations, etc.). Elle devient une revendication de plus en plus obsédante à mesure que la perspective d’une paix victorieuse semble s’éloigner, conduisant les États belligérants à explorer secrètement les possibilités d’une paix négociée. Grâce à une grande variété d’approches, croisant les dimensions militaires, politiques, sociales et culturelles de la Grande Guerre, cet ouvrage entend étudier ce va-et-vient, dans ce temps pétri par la violence, entre le souvenir de la paix d’hier et l’impatience de son retour, en insistant sur les ambiguïtés du discours de la paix en temps de guerre, ses difficultés d’expression dans un contexte de censure, comme son instrumentalisation quand il s’agit de définir concrètement cette paix ou de la mettre en œuvre.

Les Missions religieuses à l'épreuve des empires coloniaux (XVIe-XXe siècle)

Il existe une abondante historiographie sur les missions religieuses, souvent considérées comme partie intégrante des projets impériaux et coloniaux ; quant aux missionnaires, ils sont souvent cantonnés à leur rôle d’agents convertisseurs. Renversant la perspective, cet ouvrage explore les pratiques locales des missionnaires, restituant la complexité des rôles qu’ils jouent sur le terrain, et s’éloignant de l’image monolithique des empires, souvent envisagés comme de grandes constructions abstraites. Car loin de se préoccuper uniquement des questions de conversion et de pastorale, les missionnaires établissent de nombreuses connexions commerciales, politiques et diplomatiques entre les empires, tout en interrogeant le paradigme impérial à l’aune des autres modèles politiques auxquels ils sont confrontés. Ce faisant, le cas des missionnaires permet de sortir d’une perspective eurocentrée et de proposer une vision plus dynamique des empires dont ils sont des acteurs-clé. Cette publication a ainsi pour ambition d’appréhender le phénomène impérial à l’échelle globale en comparant des situations locales diverses et en analysant les différents rôles d’intermédiaires des missionnaires. Elle se propose également d’analyser les discours des missionnaires sur les empires – un élément souvent laissé de côté par l’historiographie. Or, ils n’hésitent pas à proposer des orientations et des solutions aux problèmes que les empires rencontrent, ou à établir des comparaisons entre empires, participant ainsi à la circulation des modèles impériaux. Par différentes études de cas, portant aussi bien sur les terrains asiatiques et africains qu’américains, et ce sur une longue période, les auteurs analysent le phénomène missionnaire comme partie intégrante de l’histoire impériale et de l’histoire globale ; et ils décloisonnent l’analyse, aux plans géographique et chronologique, mais aussi entre les différents ordres religieux, catholiques et protestants, élargissant d’autant la perspective comparative sur le phénomène missionnaire.

Anne de Bretagne Correspondance et itinéraire

Cet ouvrage est une ample publication de sources sur Anne de Bretagne, dont beaucoup sont inédites : toute la correspondance retrouvée (active et passive, de la duchesse et de la reine) complétée par plusieurs documents fondamentaux. La datation des missives restitue le contexte historique et l'identification des personnages informe sur les réseaux personnels de la reine. En outre, la reconstitution de ses nombreuses pérégrinations démontre la grande mobilité de cette femme, révélatrices de son tempérament et de ses motivations : une extrême énergie, la piété et les pèlerinages et un amour conjugal dont témoignent aussi les ambassadeurs italiens. Les premières lettres précisent l'extraordinaire agentivité par laquelle la fillette de 11 ans a pris son destin en main, repoussant le grand baron avec lequel ses proches voulaient la marier. La correspondance éclaire le rapport au pouvoir monarchique qui, s'agissant d'une femme, prend une importance exceptionnelle du fait de son double statut : reine et duchesse souveraine. La reine va jusqu'à conduire une « diplomatie épistolaire » ; son amitié constante pour la maison d'Autriche avait pour but d'assurer la paix dans la chrétienté.

Epistola 3. Lettres et conflits. Antiquité tardive et Moyen Âge

À la fin de l’Antiquité et durant le Moyen Age, peut-on considérer la lettre comme une arme de guerre ? Depuis plusieurs années, différents programmes européens de recherches explorent les ressources de l’art épistolaire, qui sert tout autant à maintenir le lien entre des amis éloignés qu’à alimenter la haine ou la controverse entre des protagonistes qui ne peuvent, ou ne veulent, se rencontrer. Le présent volume propose de réfléchir sur un temps long aux modalités épistolaires des conflits, à leur mise en forme et en mots, ainsi qu’à leur gestion mémorielle, afin d’éclairer les continuités et ruptures sur la période choisie, du IVe au XVe siècle, en combinant les approches historique et littéraire et articulant l’étude du contenu et à celle du contenant.

Aux marges de l’invasion : l’Ouest dans la guerre de 1870-1871

Annales de Bretagne et des pays de l’Ouest 2021/4 (n° 128-4) Pendant la guerre de 1870-1871, le Gouvernement de la défense nationale, face à l'avancée allemande coupant la capitale du reste du territoire français, opte pour une stratégie s'étant avérée… régionale. Dans le grand Ouest, entre Seine, Loire, Cher et Charente, combats et batailles se multiplient de novembre 1870 à janvier 1871 : d'Orléans et Loigny à Evreux ou Orbec, en passant par Le Mans et Châteaudun, les engagements des armées françaises et prussiennes dessinent une « ligne de combats » mouvante. Il en résulte un espace opérationnel original qui, s'il doit évidemment être mis en perspective par des comparaisons territoriales, constitue un stimulant objet d'histoire. Les contributions de ce dossier visent à éclairer cet espace pensé ici comme une interface entre les territoires traversés par les combats et ceux qui redoutent l'invasion, en quelque sorte une « périphérie de la guerre ». À cela, ajoutons un certain nombre d'enjeux de mémoire ; à commencer par la fameuse affaire du camp de Conlie qui renvoie à un contexte politique spécifique, ce bretonnisme mêlant aspirations identitaires et traditionalisme catholique.

Avoir l’étoffe. Une histoire du vêtement professionnel en France des années 1880 à nos jours

Dans le monde du travail, les lois, les règles, les normes, les codes et les usages font le vêtement. L’habillement porté au travail est une combinaison originale d’habits fournis ou imposés par l’employeur et de vêtements laissés à l’appréciation des travailleurs. Professionnel, de travail ou d’uniforme, l’habit revêt de nombreuses fonctions et symboliques : il cache, montre ou met en valeur le corps dans le but de servir l’entreprise à l’extérieur comme dans son organisation interne. Les profondes mutations du vestiaire professionnel depuis le xixe siècle en font un objet d’étude historique de premier plan. Simplifiée, normalisée, voire supprimée, la tenue de travail implique l’intervention, la manipulation et le regard d’une multitude d’acteurs comme, par exemple, les dirigeants d’entreprise, les fabricants de vêtements, les travailleurs et les travailleuses ou encore les usagers et les clients. À la croisée de l’histoire économique, sociale, culturelle et des études de genre, cet ouvrage étudie le vêtement sous toutes ses coutures – couleurs, formes, matériaux – et analyse sa place dans l’organisation des entreprises, notamment à La Poste et à la SNCF. Cette étude mesure également le rôle du vêtement de travail dans la construction des identités sexuées personnelles et professionnelles afin d’évaluer le pouvoir des apparences dans les milieux professionnels français des années 1880 à nos jours.

Histoire de la maritimité. Une comparaison franco-russe (XVIIIe-XXIe siècle)

Ce numéro vise à explorer le potentiel heuristique d’une nouvelle approche des questions d’histoire maritime et côtière – la maritimité – qui permet d’engager une étude comparée des expériences maritimes de la Russie et de la France. En effet, le passé maritime de ces deux pays paraît très dissemblant mais les concepts de maritimité et de maritimisation offrent à l’historien un outillage théorique efficace pour dégager des caractéristiques et cibler des tendances similaires dans des communautés hétérogènes de prime abord.

Noblesses en exil. Les migrations nobiliaires entre la France et l’Europe (XVe-XIXe siècle)

Les flux de migration de la noblesse en Europe sont intenses et cet ouvrage les étudie de manière privilégiée sur une longue durée de quatre siècles. Il permet de comprendre les espoirs des migrants, les conditions concrètes de leurs voyages et leurs capacités d’intégration dans les pays d’accueil. Si la France connaît une forte émigration, provoquée notamment par les conflits religieux des XVIe-XVIIIe siècles et la répression de la communauté protestante, elle bénéficie également d’une abondante immigration nobiliaire, portée par l’attractivité des carrières qui s’offrent dans l’administration et l’armée royales.