Programme de la journée « Méditerranées. »

8h45 : accueil

9h00-9h15 : Introduction

9h15-10h00 : Éric Limousin, MCF UBS, « Recrutement et carrière des administrateurs byzantins des îles de la mer Égée (IXe-XIe siècles) »

10h00-10h45 : Sébastien Thiry, Docteur, « Réflexions antiques sur la puissance maritime et l’insularité dans le monde grec »

10h45-11h00 : Pause

11h00- 11h45 : Audrey Vasselin, ATER UBS, « Cultes et paysage maritime : le cas des sanctuaires du cap Sounion en Attique (VIIIe-IV e siècle av. s. av. n. è.) »

11h45-12h30 : Lucie Galano, docteure, « L’histoire de Montpellier, au-delà de ses rivages : la ville au coeur des réseaux méditerranéens (XIIIe-XIXe siècles) »

Repas

14h-14h45 : Léa Tavenne, MCF UBS, « Cultures, commerces et diplomaties. Échanges méditerranéens à travers les naufrages (XVIIIe-XIXe siècles) »

14h45-15h30 : Jean-Baptiste Bruneau, MCF UBS, « Recruter des marins : les marins indigènes de Méditerranée (Algérie et Tunisie), 1855-1962 »

15h30- 16h15 : Patrick Louvier, MCF Université Paul-Valéry Montpellier, « Une histoire navale de la Méditerranée au XIXe siècle : les sociétés et territoires méditerranéens à l’âge de la première mondialisation au prisme des archives et des sources navales »

Séminaire organisé par Léa Tavenne et Dominique Frère

A l’Université Bretagne Sud , le Vendredi 7 mars 2025 (9h-17h), Amphi Cheval Marin, Paquebot, 4, rue Jean Zay

Imaginaires et représentations des mers et des océans

Le séminaire de recherche transdisciplinaire Sea More Blue vise à accompagner le tournant bleu qui marque les humanités écologiques et l’écocritique de la dernière décennie. Il est consacré à l’étude des représentations, des imaginaires et des perceptions des mers, des océans et du littoral par le biais d’approches croisées. Sea More Blue s’intéresse au rôle de la littérature, des mythes, des arts et de différentes pratiques et expériences dans notre perception de l’Océan. Il œuvre à la constitution d’un corpus écopoétique multimédia susceptible de valoriser nos enchevêtrements avec les mondes marins et pallier nos lacunes perceptives quant au fonctionnement de ces écosystèmes qui nous restent largement inaccessibles. Sea More Blue explore autant les patrimoines culturels, les pratiques et les récits du passé que ceux émergeant aujourd’hui en conversation avec les mythes, la poésie et les sciences. Il encourage en outre des travaux de recherche-création et est en partie dédié à la médiation scientifique et culturelle. Il est co-porté par Béné Meillon (3 .LAM) et William Pillot (TEMOS).

Après-midi commune des projets Sea More Blue & HESIODE

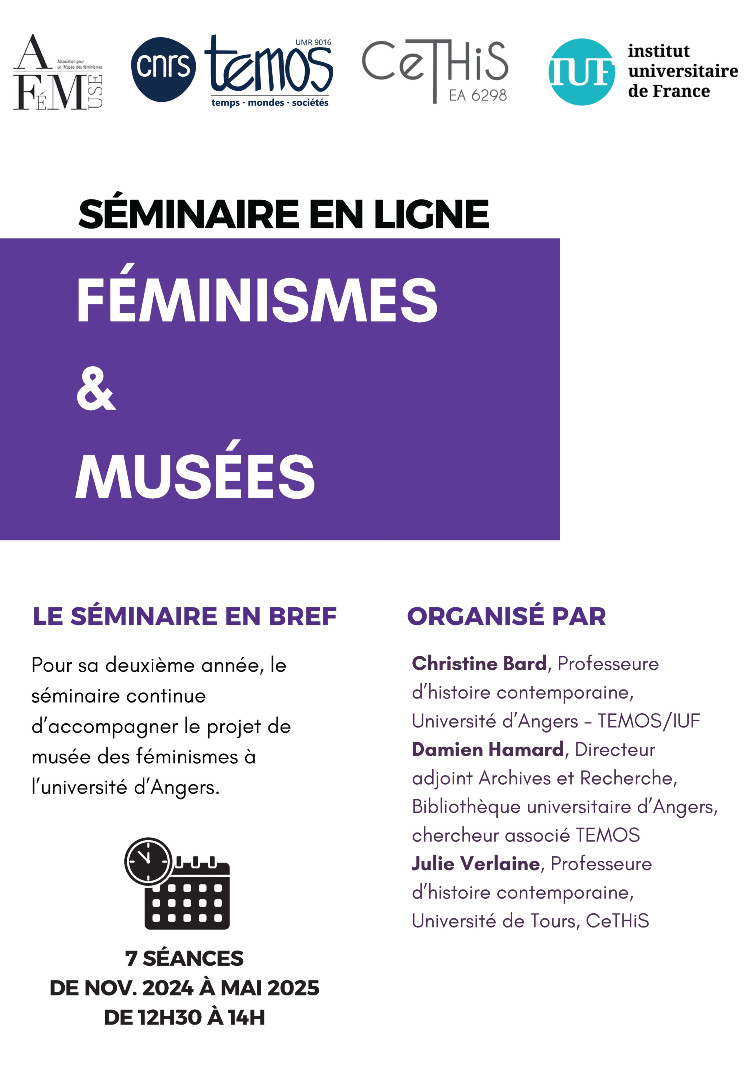

Pourquoi un séminaire « Musées & Féminismes » ?

Le séminaire prend naissance dans le projet de musée des féminismes à l’université d’Angers. Il s’agit de créer un espace d’échanges autour des pratiques muséales et des recherches sur les féminismes d’hier et d’aujourd’hui. Les séances visent à éclairer de multiples questions soulevées par les acquisitions, les expositions, les médiations, les formes de valorisation et d’institutionnalisation des féminismes dans les musées.

Inscription obligatoire pour recevoir le lien de connexion: cliquer ici (redirection vers un formulaire en ligne)

Les personnes inscrites recevront un message de connexion la veille du séminaire.

En cette année des 20 ans de MUSEA, l’équipe éditoriale lance un nouveau rendez-vous. Le séminaire de MUSEA, animé par Christine Bard, a lieu en ligne chaque premier vendredi du mois de 12h30 à 14h:

Vendredi 4 octobre 2024

Véronique Mehl, maîtresse de conférences en histoire grecque à l’Université Bretagne Sud – TEMOS

« L’utérus, un organe d’homme? »

Vendredi 8 novembre 2024

Nathalie Richard, professeure d’histoire contemporaine à Le Mans Université – TEMOS

« Les amatrices en sciences »

Vendredi 6 décembre 2024

Yves Denéchère, professeur d’histoire contemporaine à l’Université d’Angers – TEMOS

« Comme les rayons différés d’une étoile: photographies d’Eurasiennes « rapatriées » en France »

Inscription obligatoire pour recevoir le lien de connexion: cliquer ici (redirection vers un formulaire en ligne)

Les personnes inscrites recevront un message de connexion la veille du séminaire.

L’histoire des savoirs face au patrimoine: une proposition par les «paraobjets» naturalistes

Si les historiennes et les historiens n’ont peut-être jamais autant réfléchi aux objets et à la matérialité des savoirs, le patrimoine savant actuel ne fait que très rarement partie de leur répertoire documentaire. C’est notamment le cas des collections naturalistes, qui posent autant des défis que des possibilités à l’histoire des savoirs. Dans ce séminaire, nous souhaiterions faire le point sur, et proposer au débat, la réflexion entamée lors de deux workshops (Paris, 2021 ; Bologne, 2022) autour de la notion de « paraobjets », lancée dans le cadre du projet Marie Skłodowska-Curie SCRIBSCIE (Scribal Science: Naturalists’ Paper Empire in France ca. 1660-1770, 2019–2022). Dans un projet à visée résolument expérimentale et collective, il s’agira d’interroger les dispositifs périphériques du patrimoine naturaliste, ces artefacts qui, sans être des spécimens, ont encadré leurs circulations dans l’espace et leurs significations changeantes dans le temps. Et, ce faisant, à penser, en historiennes et en historiens, les logiques de conservation et de patrimonialisation de ces collections—une condition préalable à leur mobilisation comme sources historiques.

Présentation de José Beltrán, Chargé de recherche CNRS, UMR TEMOS

Pour la visioconférence, contacter Mireille Loirat

-> Jeudi 9 novembre, 14h30-17h

Programme

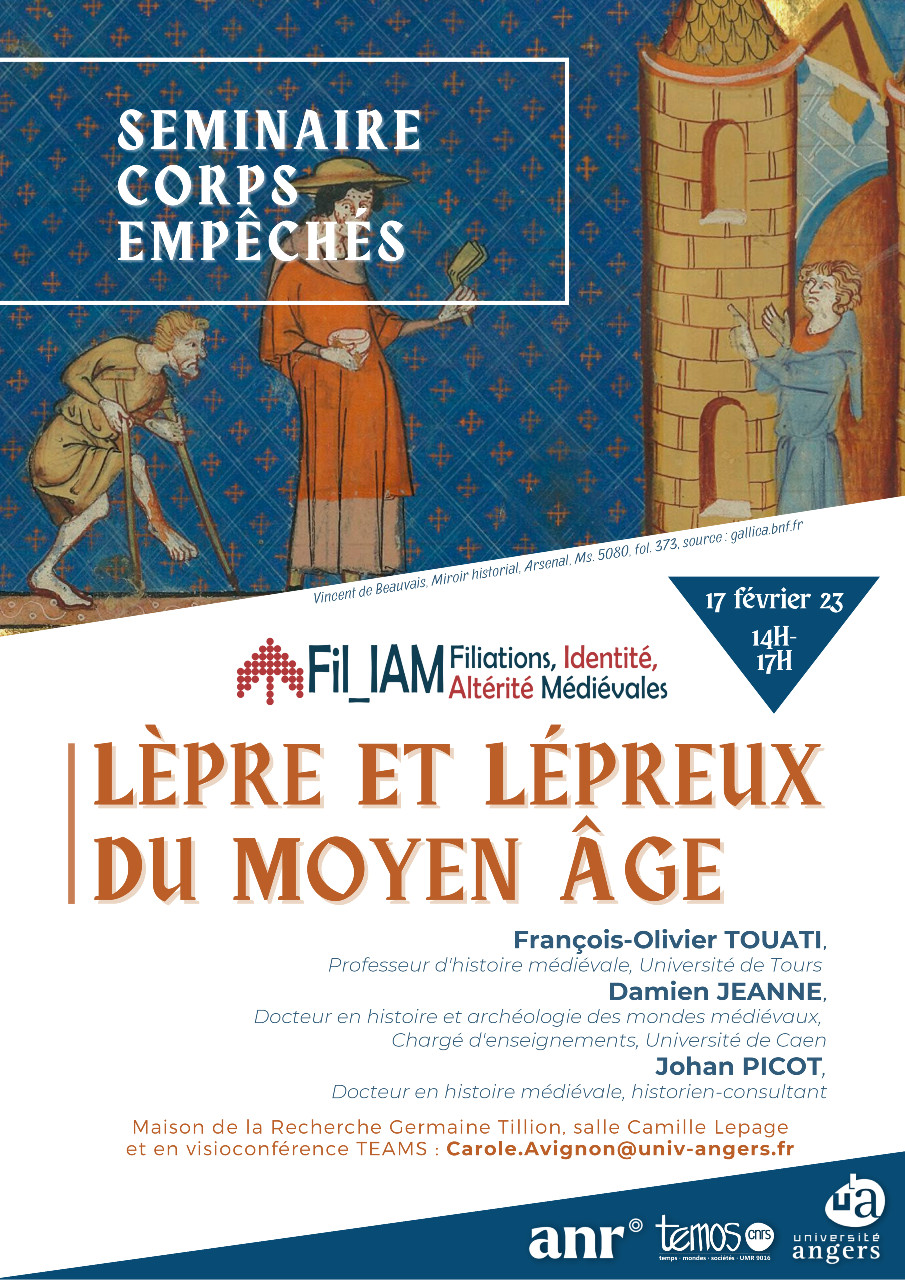

François-Olivier TOUATI

(EMAM-CNRS – Professeur d’histoire médiévale, Université de Tours)

De l’objurgation morale à l’étiologie : lèpre et infirmités dans le discours des Pères de l’Eglise et des canonistes, de saint Jérôme à Yves de Chartres.

Damien JEANNE

(Centre Michel-de-Boüard, CRAHAM – Docteur en histoire et archéologie des mondes médiévaux, Chargé d’enseignements, Université de Caen)

Distinguer entre lèpre et lèpre : les malades de la lèpre au risque de la société du Moyen Âge.

Johan PICOT

(Institut Ausonius – Docteur en histoire médiévale, historien-consultant)

La construction de la figure du lépreux à travers les sources du Tribunal de la Purge (XIVe-XVIe s.)

Séminaire organisé dans le cadre du programme ANR JCJC Fil_IAM Filiations, identité, altérité médiévales.

Le fromage est apparu en Méditerranée et en Europe au VIème millénaire av. J.-C. Dans un cadre très général de « produit laitier » ou de « conserve de lait », il est possible d’écrire une histoire du lait, du fromage et du beurre directement liée à une histoire universelle ou régionale de l’alimentation et de l’élevage. Mais si l’on pose la question précise de savoir à quoi ressemblaient les fromages de nos ancêtres, que ce soit dans la Préhistoire, l’Antiquité, le Moyen Âge, à l’époque Moderne voire au XIXème siècle, la réponse est plus difficile à apporter car il n’est alors plus possible de raisonner en terme généraliste et abstrait. Il ne faut plus considérer « le fromage » au singulier (comme un ensemble abstrait), mais « les fromages » au pluriel, dans leur unicité, leur pluralité et leurs diversités locales et chronologiques. Toutefois, les fromages, en tant qu’objets du passé ne peuvent être présents dans des musées puisque leur nature organique et leur fonction alimentaire ne permettent

pas leur conservation. Ce sont des objets disparus et avec eux une mémoire qui était souvent orale (celle des bergers, des paysannes). Restent les sources historiques (textes, images) et archéologiques (faisselles en céramique), les témoignages ethnologiques et, parmi ceux-ci, ce qui appartient au domaine du patrimoine technique, à savoir le matériel en céramique, en

bois, en vannerie et en métal qui a servi à la production du fromage dans différentes régions et à différentes époques. A partir de la synthèse de ces sources, peut être proposée une reconstitution des gestes et techniques, de quelques outils disparus de la fromagerie pour une découverte ou une (ré)invention de fromages disparus.

Programme :

Mercredi 8 février, 18h, conférence pour le grand-public :

• Dominique Frère (Université Bretagne Sud), « Archéologie et histoire culturelle du fromage »

Jeudi 9 février, 9h-16h, séminaire-atelier :

• Dominique Frère (Professeur, Université Bretagne Sud), « A la recherche des fromages disparus : le patrimoine technique ».

• Laurent Hugot (Maître de Conférences, Université de La Rochelle), « Archéologie des fromages disparus : le cas des fromages étrusques ».

• Ulysse Bouet (designer), Martha Fély (bergère et artiste), Juliette Tellier (designer),

« La reconstitution de la claie à fromage de Polyphème ».

• Atelier avec les élèves et enseignants du Lycée-agricole de Borgo-Marana.

Tristan Martine présentera le dernier ouvrage collectif La Réforme grégorienne, une « révolution totale » ? qu’il a codirigé avec Jérémy Winandy et qui est paru aux Classiques Garnier en 2021.

Les conséquences de la réforme grégorienne sont comprises de manière très différente par les historiographies francophone et germanophone. Ce volume renouvelle le dialogue en dressant un bilan interdisciplinaire et comparatif des recherches récentes concernant cette période des deux côtés du Rhin.

Séminaire en visioconférence sur Teams (cliquer ici pour y accéder sur l’application, ou bien directement depuis les navigateurs Google Chrome ou Microsoft Edge ).