Organisé par Luciana Jinga dans le cadre de son projet GenHumChild (H2020-MSCA-IF-2016 Project ID: 748770), ce colloque a pour but de (re)discuter dans quelle mesure les régimes et constructions de genre ont aidé / détourné / érodé l’aide humanitaire envers l’Europe pendant le XXe siècle et jusqu’à nos jours, et comment les acteurs humanitaires ont élaboré et appliqué leurs politiques pour l’intégration de la dimension sexospécifique dans les actions humanitaires.

Programme

Mercredi 12 JUIN

9h>9h30 : Ouverture du colloque

9h30>10h30 : Conférence inaugurale « Gendering Humanitarianism – Politics, Representation and Practices during the Twentieth Century » avec Johannes Paulmann, Leibniz Institute of European History, Allemagne.

1ère SÉANCE

10h30 : For the Orphan Children of France: The Role of Gender in American WWI Relief Efforts for French Children, 1915-1918, Bethany S. Keenan. Coe College, USA.

11h : “The mothers of Greece to the Mothers and Women of the World”

The involvement of the International Council of Women in the humanitarian campaign to end the displacement of Greek children after the Civil War, Henk de Smaele, University of Antwerp, Belgique.

11h30 : (De-)Gendering Childhood. Discourses on Boys and Girls in ‘Need’ within the Expansion of Aid of the SOS Children’s Villages in Austria, Germany and Italy (1949–1970), Katharina Wolf, International Graduate Centre for the Study of Culture (GCSC), Justus-Liebig University, Allemagne.

12h : Discussion

2e SÉANCE

14h : L’humanitaire tombé aux oubliettes: l’analyse des réseaux des femmes ukrainiennes en Europe, Oleksandra Kunovska Mondoux, World Federation of Ukrainian Women’s Organizations / ONU à Genève, Suisse.

14h30 : The missing link: Romanian Jewish women’s humanitarian aid during WWII, Sylvia Hershcovitz, Bar Ilan University, Israel.

15h : Discussion

3e SÉANCE

15h30 : Beyond Hoover: Re-Assessing the History of the Commission for Relief in Belgium through Female Involvement, Elisabeth Piller, University College Dublin, Irlande.

16h : Introduction to qender- related issues in the History of Humaniatarian aid in Baltics: example of Latvia (1905-1940), Anastasija Smirnova, The National Archives of Latvia, Lettonie.

16h30 : « Le sexe faible fut au niveau du sexe fort » Régime et rapports de genre dans l’assistance aux réfugiés durant la Première Guerre mondiale, Ronan Richard, Université de Rennes 2, France.

17h : Discussion

Jeudi 13 JUIN

4e SÉANCE

9h00 : Establishing Post–World War I Rescue Efforts for Civilians: Eglantyne Jebb’s and Maria Montessori’s Correspondence with the Pope, Erica Moretti, Institute of Fashion Technology, USA.

9h30 : Archives of Socialist Women of Asia and Africa: Anticolonial Internationalism Writ Large, Elisabeth Armstrong, Smith College, USA.

10h : Discussion

10h30 : Soviet-China Relations in International Women’s Activism. The Case of Women’s International Democratic Federation (WIDF), Simon Yin, Hefei University of Technology, Chine.

11h00 : Gender Violence as Humanitarian Global Crisis, Maria Bucur, Indiana University, USA.

11h30 : Discussion

11h45 : L’approche genrée dans l’Histoire de l’Humanitaire- Présentation des résultats préliminaires du programme de recherche Gender and transnational Humanitarian Commitment for Children (Europe – 1980-2007), Luciana Jinga, TEMOS, Université d’Angers, France.

Télécharger le texte intégral de l’appel à communication.

Pour tout renseignement concernant ce colloque contacter Luciana Jinga : luciana-marioara.jinga@univ-angers.fr

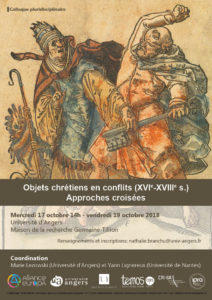

Support de dévotion, cible d’attaques violentes ou butin, l’objet religieux est au cœur des conflits de l’âge moderne, souvent motivés par la défense et l’illustration de la foi. Sur un long arc chronologique, qui part du premier iconoclasme réformé en Europe, dans les années 1520, et embrasse le temps long des affrontements confessionnels et de la première expansion coloniale, le colloque a pour enjeu principal de retracer le destin tourmenté des objets de la foi chrétienne, dans des contextes géographiques variés (Europe occidentale et orientale, terres de missions extra-européennes) et particulièrement là où se côtoient différentes confessions : catholiques, protestants, orthodoxes, chrétiens orientaux, juifs et musulmans.

Support de dévotion, cible d’attaques violentes ou butin, l’objet religieux est au cœur des conflits de l’âge moderne, souvent motivés par la défense et l’illustration de la foi. Sur un long arc chronologique, qui part du premier iconoclasme réformé en Europe, dans les années 1520, et embrasse le temps long des affrontements confessionnels et de la première expansion coloniale, le colloque a pour enjeu principal de retracer le destin tourmenté des objets de la foi chrétienne, dans des contextes géographiques variés (Europe occidentale et orientale, terres de missions extra-européennes) et particulièrement là où se côtoient différentes confessions : catholiques, protestants, orthodoxes, chrétiens orientaux, juifs et musulmans.