Diffusions et transformations d’une pratique amateur à l’échelle transnationale

La pratique généalogique amateur par mobilisation d’archives s’est développée et popularisée en certains pays depuis les années 1960. En France, par exemple, l’émergence de cette « passion » (Sagnes 1995 ; Barthelemy et Pingaud 1997) interroge la diffusion et la transformation, depuis les productions de généalogie d’élites durant l’Ancien Régime, des représentations qui sous-tendent une telle pratique : rapports aux « origines », à la filiation, aux traces écrites et à l’histoire, notamment. Elle pose également la question de l’évolution des outils et des techniques mobilisés par les généalogistes pour mener leurs enquêtes et pour représenter graphiquement les savoirs ainsi constitués (Burguière 1991, Klapisch-Zuber 1993).

L’objectif de ce colloque est d’interroger à l’échelle mondiale les processus de diffusion d’une telle pratique. Il s’agira d’en analyser les structures, les réseaux et les échanges afin de questionner les processus de diffusion des schèmes cognitifs et des outils qui sous-tendent une telle pratique. Dans quelle mesure peut-on parler d’une pratique « mondialisée » de la généalogie amateur par mobilisation d’archives ? Quels sont les modalités concrètes, les logiques et les enjeux de la diffusion transnationale de ce type de pratique généalogique ?

Lire la suite de l’appel à communications sur le site du programme EnJeu[x] ou sur Calenda

Propositions d’intervention attendues pour le 21 septembre 2018

Ce colloque international est organisé à l’occasion des 10 ans du RUCHE, Réseau Universitaire de Chercheurs en Histoire Environnementale, avec le soutien du GIS Histoire & Sciences de la Mer.

Plusieurs chercheur.e.s de TEMOS y participeront: le programme détaillé est consultable en cliquant sur ce lien.

Les migrations nobiliaires entre la France, l’Empire et l’Europe centrale (XVe-XIXe siècle)

La « crise des migrants » a replacé les migrations internationales au cœur de l’actualité européenne. Ce type de phénomène spectaculaire, qui a pu être comparé au déplacement des populations allemandes en 1945 ou au rapatriement des Français d’Algérie en 1962, traduit au plan démographique des ruptures géopolitiques majeures. À l’époque moderne, certaines crises politiques ou religieuses ont déclenché de la même façon des migrations de groupes spécifiques sur des périodes brèves. Mais il s’est également produit, dès cette époque, des migrations plus diffuses, qui se sont étendues sur une longue durée et qui n’ont touché que certaines catégories de la population : par exemple l’émigration des Castillans vers le Nouveau Monde au XVIe siècle, l’immigration des travailleurs italiens, maçons ou autres stucateurs, qui ont disséminé les façades baroques dans toute l’Europe Centrale, ou bien l’attrait des villes portuaires sur leur hinterland.

Les migrations nobiliaires de l’époque moderne appartiennent à cette dernière catégorie. Comparés à d’autres groupes sociaux, les nobles avaient, en effet, davantage de moyens et de raisons d’émigrer. Malgré son attachement à la terre de ses ancêtres, le second ordre se caractérisait aussi par une certaine instabilité géographique et par son indéniable goût de l’aventure qui faisait partie intégrante de ses valeurs. Les nobles qui résidaient dans les provinces frontalières pouvaient être particulièrement attirés par un ailleurs qui leur était relativement proche et familier. Certaines familles, parmi les plus puissantes, se caractérisaient même par une envergure européenne, cosmopolite, qui leur permettait de s’affranchir plus facilement des frontières et de faire carrière – successivement ou simultanément – dans des pays différents.

Lire la suite sur le site du colloque

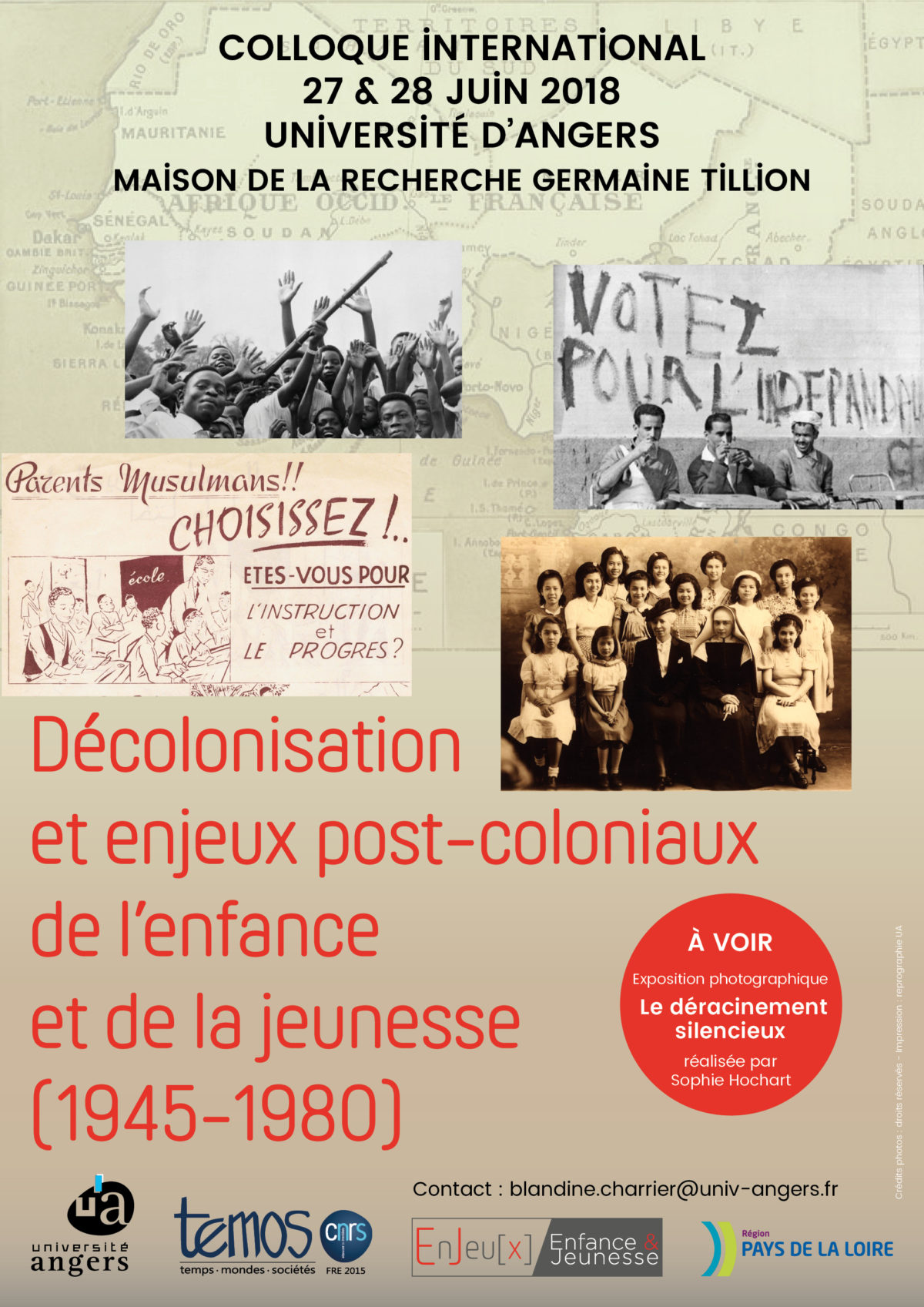

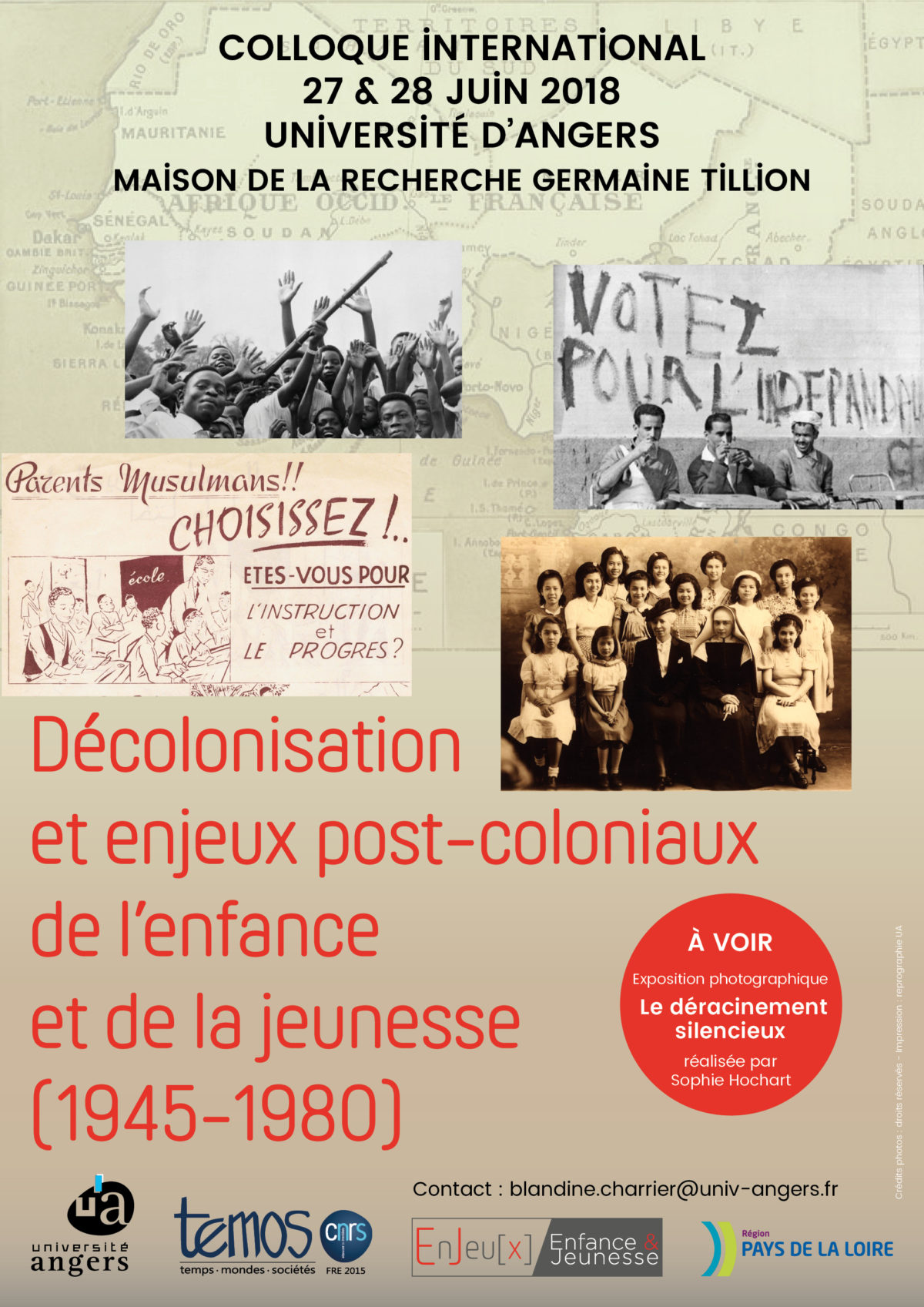

Si la jeunesse a joué un rôle important dans la construction des empires coloniaux, elle est également un enjeu essentiel de la décolonisation. Les processus d’émancipation des peuples colonisés au second XXe siècle posent en effet avec force la question sociale et politique de l’enfance et de la jeunesse en contexte colonial et post-colonial, dans les pays devenus indépendants comme chez les anciens colonisateurs. Dans un ensemble complexe de questions politiques et diplomatiques, économiques et sociales, démographiques et populationnistes, philosophiques et religieuses, les enjeux coloniaux et post-coloniaux de l’enfance et de la jeunesse ont produit des biopolitiques spécifiques.

Ces réalités complexes peuvent être étudiées à partir de sources très variées. Outre les archives publiques qui reflètent les différentes politiques menées, les sources écrites et orales d’associations ou d’autres organisations permettent de cerner les rôles d’acteurs non-étatiques. Les paroles, plus ou moins critiques, de celles et de ceux qui sont les premières personnes concernées par cette histoire – c’est-à-dire les enfants et les jeunes eux-mêmes – sont irremplaçables et seront convoquées lors du colloque.

Programme complet à télécharger